8月を迎えて:握り飯より柿の種

- hisanorifukunaga

- 2025年8月1日

- 読了時間: 3分

更新日:2025年8月3日

北海道も記録的な暑さに苦しめられた7月が終わり、新たな月を迎えました。とはいえ、猛暑が和らぐというわけでなく、引き続き、熱中症の危険は続くと思われます。

朝夕になれば本州の気温に比べれば多少はマシとはいえ、北海道でも昼の太陽の熱さは厄介ですね。この気候変動の要因が、人類の活動による影響と無縁であるとは思われず、ふとした瞬間に「この星はどうなってしまうのだろうか」と考えることがあります。

7月30日のカムチャツカ半島付近の地震で発生した津波の注意報、警報が日本中を騒がせていた頃、私は東京国際フォーラムで開催された科学技術振興機構(JST)のイベントに参加しました。そして、登壇されたある先生から、2000年からの四半世紀の間に日本が科学・技術分野においてどれだけ凋落してしまったのかについて改めて伺う機会があり、焦燥感を覚えました。1990年代から2000年代にかけて、北米、欧州に比肩する第三極だった日本は、今日、残念ながら数多くの国々に抜かれて、論文や、特許などの知財に関する指標で後塵を拝しています。「この国はどうなってしまうのだろうか」と思わずにはいられません。

先日の参院選でも、物価高などの目先の問題に関する積極的な議論は目立ったものの、科学行政に関するものは内容として乏しいものがありました。例えばトランプ政権による米国の科学行政とくにNIHなどの生命医科学分野の停滞に便乗し、いかに日本のプレゼンスを高めていくのかという戦略を与党の立候補者らから聞く機会がほとんどなかったのは、個人的に残念に思われました。

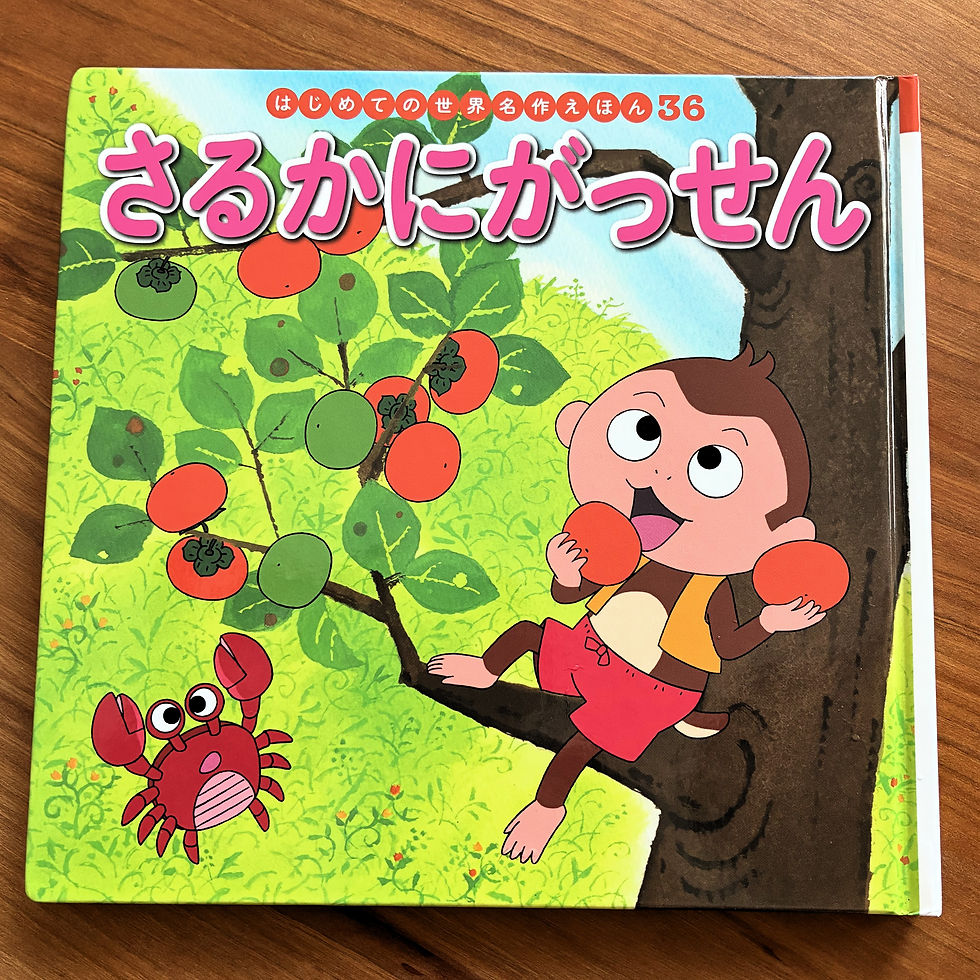

京都大学医学部で医化学教室を主宰し、多くの優れた医学者を指導された故・早石修先生はかつて「握り飯より柿の種」の話をされたそうです。

空腹時に握り飯を食べられたら、一時的にはお腹も一杯になり、満足するかもしれません。しかし、柿の種を植えれば、長い年月はかかるかもしれませんが、いずれ美味しい柿の実が木に沢山実るようになる日が来るかもしれない。だからこそ、握り飯を我慢して、柿の種を植えるべき時もあるのではないかと。

研究もまた、柿の種を植えるようなものなのかもしれません。植えた種が必ず生えるとは限らないし、成長した木が必ず十分な実をつけるとは限りません。しかし、それでも今日の研究の営みを止めてしまったら、私たちはより良い未来を切り拓くことができなくなってしまうでしょう。

作家・芥川龍之介は「将来に対する唯ぼんやりとした不安」という言葉を遺書に残しました。ある種の異常さを感じさせられる気候の変化や、明日の見えない混沌とした政治情勢も、このような「将来に対する不安」を駆り立てるものといえるでしょう。

しかし、多くの方々はそのような不安を抱えながらも、それでも毎日を懸命に過ごしています。私もまた、研究者の端くれとして、自分が為すべきことを為したいと思います。

今取り組んでいる研究が柿の種であることを信じながら。

(文責:福永)

.png)

コメント